Durango – Arnulfo R Gomez – Santiago Papasquiaro – Santa Catarina de Tepehuanes – Guanacevi – Laguna Seca – La Rosilla – El Vergel – San Pablo Balleza – Guachochi

Auf in den Norden Mexikos!

Ich fahre am Western-Film-Set „Villa del Oeste" vorbei. Die Landschaft um Durango herum bot für über 120 Filme die entsprechende Kulisse. Besonders „John Wayne" und seiner Filmcrew hatte die Szenerie es angetan. Allerdings ist der Ort nur am Wochenende geöffnet und bietet dann Shows für Touristen an. Mich begeistert vielmehr der Blick auf die „Laguna Santiaguillo". Das erste Mal seit langer langer Zeit erfreut mich ein Bild der Natur wieder dermaßen, dass ich mich nach einer halben Stunde losreißen muss, um weiterzufahren. In den vergangenen Wochen hat sich mein Augenmerk eher auf Kolonialstädte konzentriert. Die Lagune ist fast ausgetrocknet. Kilometerhohe Windsäulen aus Staub strecken sich in den Himmel.

Gegen 17 Uhr treffe ich in dem kleinen Dorf „Arnulfo R Gomez“ ein. Ich muss unbedingt etwas Kaltes trinken und kehre daher in ein Restaurant ein. Schnell komme ich mit „Marcela“ und „Norma“, den beiden Angestellten ins Gespräch und habe gar keine Lust mehr weiterzufahren. Die Frage nach einer Camping-Gelegenheit erübrigt sich schnell und ich darf bei Marcela im Hinterhof zelten. Allerdings muss ich noch ganze drei Stunden warten, bevor wir gemeinsam zu ihr nach Hause gehen können, da sie gerade arbeitet. Ich vertrödele die Zeit mit quatschen, Fernsehgucken und essen. Endlich ist es Zeit das Restaurant zuzusperren und ich kann mein Zelt aufbauen. Mit einem Gartenschlauch fülle ich einen großen Eimer voll Wasser und kann so sogar duschen. Ich merke an jeder Kleinigkeit, dass ich mich wieder auf dem Land befinde. Die Menschen sind einfacher, zugänglicher und auch dicker. Der Kontrast zu den schillernden Kolonialstädten mit exklusiven Restaurants und Cafés könnte nicht größer sein und doch befinde ich mich nur wenige Kilometer von ihnen entfernt. Es ist wie in einer völlig anderen Welt zu sein.

Im nächsten Dorf scheint man jeden einzelnen Bewohner ganz genau zu zählen. Zunächst durchfahre ich ein Schild mit „Guatimapé 945 Habitantes“, keine 100 m später entdecke ich ein neues Schild, die Einwohnerzahl ist angestiegen: „Guatimapé 1355 Habitantes“.

Doch das folgende Verkehrsschild lässt mich fast vom Rad fallen, da steht doch tatsächlich „Fahren mit Vorsich“. Wo das „t“ bei „Vorsicht“ geblieben ist, weiß ich nicht, aber dass ich hier auf ein deutsches Straßenschild treffen würde, hätte ich im Traum nicht gedacht.

Ein Zusammentreffen an der Tankstelle in „Nuevo Ideal“ gibt Aufschluss über dieses kuriose Rätsel. Hier leben ca. 10.000 Mennoniten, die untereinander „Plautdietsch“ sprechen. Später recherchiere ich im Internet, dass es sich dabei um eine niederpreußische Varietät des Ostniederdeutschen handelt, die sich im 16. Und 17. Jahrhundert im heute polnischen Weichseldelta herausgebildet hat. Verstehen kann ich die Mennoniten jedoch nur schlecht und so spreche ich mit dem Herrn auf Spanisch weiter.

Die Mennoniten sind eine evangelische Freikirche, die auf die Täuferbewegungen der Reformationszeit zurückgeht. Um 1525 entstand sie in Zürich. Später breitete sich diese Bewegung auch in Süddeutschland aus und es entstanden erste Täufergemeinden. Unterdrückung, Verfolgung, Ausweisung, Folter und sogar die Bedrohung mit dem Tod führte zur Auswanderung von Mennoniten und anderen Täufern. Sie waren daher unter den ersten Deutschen, die nach Nordamerika auswanderten. Heute lebt der Großteil von ihnen in Kanada. Insgesamt sind sie aber weltweit verbreitet und in Europa, wo die mennonitische Bewegung entstanden ist, leben nur noch 4 %.

Eigene Schulen, eigene Kirchen, die Männer in schwarzen Latzhosen mit mexikanischem Sombrero auf dem Kopf. Die Kinder mit strengem Mittelscheitel und die Frauen und Mädchen mit bunten, langen Kleidern. Genau so habe ich mir meine Großmutter in ihren jungen Jahren vorgestellt. Bei uns daheim würden diese Kleidungsstücke wahrscheinlich schon im Museum hängen. Hier dagegen hat sich eine eigene Gemeinde gebildet. Basiswissen in Lesen und Schreiben wird auf Hochdeutsch vermittelt, untereinander spricht man jedoch „aleman bajo“ (Plautdietsch), welches ich kaum verstehe. Arbeitsmäßig dreht sich alles um die Landwirtschaft. Riesige Apfelplantagen säumen das Gelände. Zudem wird Vieh gehalten und eigener Käse und Milch produziert.

Neugierig geworden, drehe ich eine Runde in der Gemeinde. Die Häuser sehen so ganz anders aus, als die der Mexikaner. Eher amerikanisch gebaut. Das Grundstück gepflegt und teilweise mit Garten und Blumen versehen. Die Bewohner dagegen scheinen Fremden gegenüber eher scheu zu sein. Die Kinder verstecken sich hinter den Hecken, wenn ich sie mit einem lauten „Hallo“ begrüße und holen schnell ihre Mutter herbei, die jedoch auch nur verstohlen um die Ecke lugt. Einzig ein Mexikaner spricht mit mir und erklärt, dass meist nur die Männer Spanisch sprechen und die Frauen eher zu Hause den Haushalt erledigen und die Kinder aufziehen. Die Jungen müssen schon früh auf dem Feld mitarbeiten. Keine acht Jahre schätze ich einen der Buben, der neben mir auf einem Traktor mitfährt.

Durch ihre fleißige Landarbeit zeigen die Mennoniten, dass auch hier, in einem sehr trockenen und landwirtschaftlich schwierig zu bewirtschaftenden Gebiet Einiges möglich ist. Wasser ist das Zauberwort.

Ich bin zu kurz hier, um die Lebensform der Mennoniten beurteilen zu können. Dennoch habe ich meine Zweifel gegenüber dieser Art und Weise der Lebensführung. Es ist eine völlig andere, eigenständige und sogar fremdsprachige Kultur, die neben der mexikanischen existiert. Die Interaktion mit den Einheimischen stelle ich mir sehr schwierig vor.

Voller neuer Eindrücke fahre ich weiter nach „Santiago Papasquiaro“. Nebenbei fällt mir auf, dass sich das Verkehrsbild ebenfalls geändert hat. Die Polizei-Patrouillen, von denen ich in der Vergangenheit so oft überholt worden bin sind durch Militär-Karawanen abgelöst worden. Je 3-4 Sammelfahrzeuge sichern nun die Straßen. An einer Tankstelle lässt mich die Verkäuferin nur mit einem Zettel und ihrer Telefonnummer weiterfahren. Falls irgendwelche Fragen oder Schwierigkeiten auftreten sollen, bräuchte ich nur anzurufen. So unsicher kommt mir die Gegend gar nicht vor. Der fehlende Seitenstreifen macht mir eher zu schaffen, sodass ich einmal in den Graben fahre, um nicht von einem vorbeifahrenden Auto erwischt zu werden. 20 km vor der Stadt werde ich durch ein Fahrzeug angehalten. Im Gespräch stellt sich heraus, dass man auch hier „Matt“, den Amerikaner, der mir schon den tollen Kontakt in „Ixmiquilpan“ gegeben hat, kennt. Ich bekomme eine Packung Kekse geschenkt und kann die Abfahrt auf 1719 m Höhe angehen lassen. Im Bikeshop treffe ich auch sogleich auf „Noé“, den Matt mir als Kontaktperson empfohlen hat. Freundlich werde ich aufgenommen, kann die Dusche im Haus benutzen und mein Zelt hinter der Werkstatt aufbauen. Der Garten ist vollgestellt, das Haus vermüllt und verkommen. Tausende Ameisen bahnen sich ihren Weg in die Küche und in all dem Durcheinander wohnt eine vierköpfige Familie mit Kleinkind und Neugeborenem. So richtig werde ich daraus nicht schlau und bleibe nur für eine Nacht. Beim Frühstück erklären mir Noé und Anna, seine Frau, dass die Stadt im letzten Jahr wesentlich gefährlicher geworden ist. Vor zwei Monaten habe es eine halbstündige Schießerei auf offener Straße gegeben. Das Problem besteht zwischen zwei Drogenbanden. Die eine ist die lokale aus Santiago und die andere befindet sich in Durango. Daher können die Beiden auch nicht mehr zum Feiern nach Durango gehen, denn dort sind sie als „Santiageros“ unerwünscht und setzen sich einem großen Risiko aus, das sie wegen der Kinder natürlich nicht eingehen wollen.

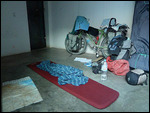

Am Morgen begleitet mich Noé aus der Stadt. Wenig später passiere ich eine in einen Felsen eingebaute Kapelle und kurz darauf rolle ich auch schon in „Santa Catarina de Tepehuanes“ ein. Die Tagesetappe ist kurz, doch um in die nächste Ortschaft zu fahren ist es zu weit und so richte ich mich beim „Cruz Roja“ (Roten Kreuz) gemütlich mit meiner Isomatte auf dem Boden ein. Die Nachrichten am Frühstückstisch über die Schießerei haben mich doch etwas nachdenklich gemacht und so möchte ich einen möglichst geschützten Schlafplatz haben. Fünf zwischen 18 und 22 Jahre alte Jungs halten hier die Stellung. Sie sind Volontäre und lernen von den Älteren. Eine spezielle Ausbildung gibt es nicht und Arbeit haben sie keine. Die kleine Station kommt mir eher wie ein Jugendzentrum mit Internetanschluss, TV und Betten vor, als wie eine Ambulanz. Man freut sich über mein spontanes Kommen und knüpft Freundschaftsbänder, die meine Sammlung am rechten Handgelenk erweitern. Es ist ein toller Abend.

Die weitere Strecke nach „Guanacevi“ ist bergig und dementsprechend anstrengend. Langsam muss ich mich in die „Sierra Madre Occidental“ eingewöhnen. Eine dünn besiedelte Bergwelt mit mineralreichen Gebirgszonen, doch bislang fehlender Infrastruktur. So haben auch die kleinen Läden eines jeden Dorfes mit den hohen Transportkosten für ihre Waren zu kämpfen. Der Preis für eine Flasche reinen Trinkwassers hat sich verdoppelt. Guanacevi ist für mich zunächst ein kleiner Schock. Die Stadt hatte ich mir viel größer vorgestellt. Hier leben jedoch nur 2000 Einwohner und der überwiegende Großteil arbeitet in den naheliegenden Minen. Alles macht einen schmutzigen, einfachen und unfertigen Eindruck. Für mich ist es fatal, dass kein Internetzugang aufzutreiben ist, denn ich hatte versprochen, mich vor meiner Fahrt ins Gebirge, noch einmal zu Hause zu melden und die weitere Strecke durchzugeben. Zunächst muss ich mich aber um eine Unterkunft kümmern. Das Rote Kreuz war gestern so großzügig gewesen, sodass ich es heute bei der örtlichen Polizei probieren werde. Und tatsächlich lässt man mich auch hier im Hinterhof zelten. Direkt neben den Ställen der Hähne und einem stinkenden Gulliloch. Immerhin kann ich eine Dusche benutzen und am Abend beginnt es zu regnen, sodass sich der Gestank verzieht. Gemeinsam sitze ich mit den Polizisten über meiner Karte beisammen. Wenig ist eingezeichnet und so skizzieren sie kurzer Hand fehlende Ortschaften, markante Steigungen und Streckenangaben ein.

Am Morgen warte ich, bis um 09:00 Uhr die „Presidencia“ (Präsidium) öffnet. Dort habe ich für einen kurzen Moment Internet in einer wahnsinnig langsamen Geschwindigkeit. Immerhin kann ich die E-Mail an meinen Papa schreiben, sodass zu Hause alle beruhigt sein können, meine weitere Strecke kennen und wissen, wann ich mich das nächste Mal wieder melden kann. Bevor ich fahre möchte ein jeder Mitarbeiter ein Foto mit mir zusammen haben. Dann endlich bringt mich jemand zur richtigen Straßenausfahrt und ich bin wieder alleine unterwegs. Ab nun geht es steil bergauf. Es ist mittlerweile drückend heiß geworden und die Schotterpiste wirft Staubwolken in die Luft. Nach 20 km soll ich eigentlich den ersten Ort „Cebollas“ erreichen, doch er will und will nicht kommen. So langsam gerate ich in Panik, denn ich bin mir unsicher, ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde und ärgere mich zudem über mich selbst, dass ich den Wasservorrat so knapp bemessen habe. Gegen 16:30 Uhr erreiche ich durstig den Ort. Ort ist dafür eigentlich der falsche Ausdruck. Es ist eine Ansammlung einer Handvoll von Häusern mit einem Sägewerk im Zentrum und einem einzigen kleinen Laden, der mein Interesse auf sich zieht. Mit dem Nötigsten eingedeckt lasse ich mich auf eine Holzbank fallen. Alle Dorfbewohner scheinen mich zu umringen, fragen mich nach dem „Woher“ und „Wohin“ aus. Ich habe kaum Gelegenheit, ein paar Erdnüsse in meinen Mund zu schieben. Mit dem Kilometerstand bin ich überhaupt nicht zufrieden, eigentlich wollte ich viel weiter gekommen sein und die Menschen hier gefallen mir mit ihren zynischen Kommentaren auch nicht so recht. Einer bietet mir sogleich an, dass ich die „Nacht doch mit ihm verbringen könnte“. Nichts wie weiter, nichts wie weg. 15 km strampele ich abermals bergauf, bis auf fast 3000 m Höhe. Es ist spät geworden, nach 19 Uhr und es beginnt zu dunkeln. Immerhin habe ich „Laguna Seca“ erreicht. 22 Häuser und 2 Läden. Ich frage mich zum Oberhaupt des Ortes durch und gebe auch den Namen „Santos“ an. Ein Tipp, den mir die Polizei in Guanacevi mit auf den Weg gegeben hat. Sofort werde ich von einer kleinen Gruppe zu seinem Haus und seiner Familie gebracht. Ich blicke in sechs erstaunte Augenpaare. „Santos“ und „Chuy“, das Ehepaar findet zuerst die Sprache wieder. Die vier Kinder „Lalo“ (16 J.), „Estrella" (14 J.), „Noe“ (12 J.) und “Lucero" (5 J.) sind dagegen etwas schüchterner. Gemeinsam backen Chuy und Estrella stapelweise Tortillas und ich muss mich natürlich setzen und werde zum Essen ermuntert. Eine Frage folgt der nächsten und es dauert ein wenig bis sich die Atmosphäre zwischen uns erwärmt. Der anfänglich gefallene Satz „ Wir sind sehr arm, aber geben Touristen zu essen und ein Bett, dürfen dagegen aber selber nicht in die USA einreisen, wegen den Papieren“ macht mich nachdenklich. Es fällt mir schwer zu erklären, dass ich keine Amerikanerin bin, sondern aus Europa komme. Europa kennen sie nicht. Zudem habe ich nicht nach Essen und auch nicht nach einem Bett gefragt, sondern lediglich nach einem Stückchen Erde für mein Zelt. Doch ich verstehe, was sie eigentlich mit ihren Worten ausdrücken wollen. Der Unterschied zwischen arm und reich, zwischen der Familie und mir scheint zu groß zu sein. Abends im Fernsehen wird ihnen eine so ganz andere Welt, als ihre eigene gezeigt. Die Einsamkeit und die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse führen uns dagegen zueinander und werden verbindende Elemente. Die Neugier auf das fremde Gegenüber ist ebenfalls groß. Doch irgendwann werde ich einfach zu müde, meine Augen fallen fast zu und so bringt mich Chuy mit ihren beiden Söhnen ins kleine Holzhaus nebenan. Die Jungs müssen das große Doppelbett, indem sie normalerweise zusammen schlafen, für mich räumen. Licht kommt kurz aus einer Autobatterie, dann deckt mich Chuy auch schon mütterlich zu und ich schlafe sofort ein.

Kaum dringt der erste Sonnenstrahl in die Hütte, so stehen wir auch schon wieder auf. Gemeinsam wird gefrühstückt und ich mag gar nicht daran denken, dass ich mich gleich schon wieder verabschieden muss. Es ist so gemütlich in diesem kleinen sehr geschmackvoll und sauber eingerichtetem Haus und die Familie so herzlich, dass ich mich schnell wie zu Hause fühle. Doch irgendwann ist auch der letzte Bissen verschlungen und ich frage nach einem Abschiedsfoto. Estrella ist den Tränen nahe und Chuy treibt mit ihren Worten „Cuando vuelves? Aqui es siempre tu casa“ („Wann kommst du wieder? Hier bist du immer willkommen“) auch bei mir das Wasser in die Augen. Ich muss mich losreißen, verschenke noch meine letzten Kekse und winke ihnen zum Abschied zu. Der Besuch ist mir nahe gegangen und schon jetzt bereue ich meine Entscheidung durch die abgeschiedenen Berge im Norden Mexiko's zu fahren, in keiner Sekunde. Es ist ein so anderes, ländliches und ursprüngliches Land, welches ich hier kennen lerne.

Den Tag über treffe ich fast keine Menschenseele. Allein ein paar Holzfäller sind bei der Arbeit. Drei Mal stehe ich vor einer Kreuzung und weiß nicht weiter. Der Ratschlag der Polizei in Guanacevi „Folge immer dem Hauptpfad“ ist schwer umzusetzen, wenn sich zwei Wege in ihrer Breite und dem Nutzungsgrad nahezu identisch gleichen. Zunächst wähle ich den verkehrten Weg und habe Glück, dass ich nach einem Kilometer von einem Fahrzeug zurückgeschickt werde. Bei den anderen beiden Kreuzungen habe ich Glück mit meiner 50:50 Chance. In „El Cedro“ lege ich eine kurze Pause ein und stärke mich im Restaurant. Es beginnt gerade zu regnen und so kann ich mein Mittagessen im Trockenen genießen. Der staubige Boden hat den Regenguss gut verarbeitet. Meine anfänglichen Bedenken, dass ich mich nun in einer Schlammschlacht befinden würde, stellen sich als unbegründet heraus.

„La Rosilla“ erreiche ich kurz bevor ein erneuter Schauer mich nass machen kann. Es ist ein größeres Dorf mit 200-300 Einwohnern. Die Kinder sind gerade beim Fußballspiel und mich zieht es wie meistens zunächst zum „tienda“ (Geschäft). Schon oft habe ich auf diese Weise meine ersten Kontakte knüpfen können und so ist es auch dieses Mal. Der Saft und die Kekse, die ich mir ausgesucht habe, werden mir geschenkt, zudem werde ich ins Haus gebeten, um etwas „Richtiges“ zu essen und nachdem mein Magen gefüllt ist und die Fragen der Einwohner beantwortet sind, darf ich mein Zelt im Hinterhof aufbauen. Die neunjährige „Marbella“ und der achtjährige „Josua“ führen mich durchs Dorf und zeigen mir, wie hier mit Holz gearbeitet wird. Einen tödlichen Unfall mit der Holzsägemaschine gab es schon und im letzten Jahr mussten alle Bewohner wegen eines fürchterlichen Waldbrandes für sieben Tage und Nächte in Zelten außerhalb des Dorfes schlafen. Als wir von unserem Rundgang zurückkommen, hat meine Gastmutter „Alicia“ schon heißes Wasser aufgesetzt und ich kann eine Eimer-Dusche genießen. Dass ich trotzdem draußen im Zelt und nicht bei ihnen im Haus schlafen will, mag so keiner recht verstehen. Doch ich liebe meine Ruhe, meine eigenen vier Zeltwände sowie meine Isomatte und den warmen Schlafsack. „La Rosilla“ und „El Vergel“, den Ort den ich morgen erreichen werde, zählen zu den beiden kältesten Dörfern im ganzen Land. Stolz berichtet man mir, dass hier im Winter sogar Schnee fallen würde. Tatsächlich erlebe ich eine im Vergleich zu den vorhergehenden Nächten kühle Nacht. Am Morgen sind es gerade einmal 6 °C. Doch die frisch gebackenen Quesadillas von Alicia bringen schnell wieder Leben in mich. Eine herzliche Verabschiedung und schon kann es weiter gehen. Der Anstieg ist steil, schon bald muss ich absteigen und weiterschieben. Eine 10 cm dicke Staub- und Sandschicht bedeckt den Boden. Schwere Lastwagen, die Holz transportieren, überholen mich und stauben mich bei dieser Gelegenheit von oben bis unten ein. Ich möchte gar nicht wissen, wie ich im Moment aussehe, doch es muss schon schlimm sein, wenn gleich mehrfach Fahrzeuge stoppen und mich mitnehmen wollen.

Dadurch dass ich heute den Bundesstaat „Durango“ verlasse und in „Chihuahua“ einfahre, gewinne ich wegen der Zeitumstellung eine Stunde. Ich bin darüber äußerst dankbar und erreiche erst spät „ El Vergel“. Immerhin habe ich nach dem kleinen Örtchen „Pilares“ wieder Asphalt unter den Reifen und der Staub fährt sich ein wenig ab. In „El Vergel“ werde ich abermals von der Polizei aufgenommen. Die 22jährige Polizistin „Sixdaly“ bringt mich zu ihrem Elternhaus. Später schlafen wir gemeinsam im großen Doppelbett. Des Nachts ertönt plötzlich lautes, andauerndes Hundegebell und wenig später steht Raúl, der Vater von Sixdaly, nur in Unterhose bekleidet mit einer Pistole in der Hand neben mir und öffnet die Türe. Nach einer kurzen Inspektion der Umgebung gibt er Entwarnung und ein jeder dreht sich auf die Seite und schläft beruhigt weiter. Anscheinend ist das normal hier. Mein Herz dagegen hämmert auch die nächste Stunde über noch schneller als gewöhnlich vor sich hin, bis ich mich gefasst habe und auch mich der Schlaf wieder übermannt.

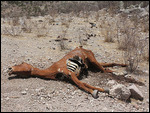

Am Morgen begleite ich Sixdaly zur „Comanderia“ (Polizeistation). Gearbeitet wird hier mit einer einzigen Schreibmaschine! Ich bedanke mich herzlich und fahre weiter durch Pinienwald davon. Schon bald steht jedoch eine große Abfahrt bevor und es geht runter auf 1500 m Höhe. Schnell wird es dementsprechend heiß. Als ich auf eine Schotterpiste einbiege steht mein Tacho-Thermometer auf 42 °C. Landschaftlich gibt es nun wieder etwas zu bewundern. Es geht immer am Fluss entlang. Einige Bauern sind bei der Arbeit. Mit einem Pferd, das einen Pflug hinter sich her zieht, wird das Feld bearbeitet. Eine stundenlange, schweißtreibende Arbeit für Mensch und Tier gleichermaßen. Im Dorf „La Haciendita“ bekomme ich mein Wasser sogar mit ein paar Eisklötzchen gereicht. Mein in Strömen herunter laufender Schweiß spricht Bände. Bis auf ein paar berittene Cowboys treffe ich auf keine Menschenseele. Wer kann bleibt heute im kühlen Haus.

Abermals wird die Polizei zu meinem Freund und Helfer. In „San Pablo Balleza“ wird mir ein kleiner Raum neben den Zellen freigeräumt. Die Truppe ist nett und herzlich und wir kommen schnell ins Gespräch. Das Einschlafen fällt mir heute jedoch besonders schwer, da es erstens immer noch viel zu heiß ist und zweitens die beiden Gefangenen in den Zellen neben mir keine Ruhe geben wollen.

Auf dem obligatorischen Abschiedsfoto am Morgen zeigt man sich schwer bewaffnet. Doch genau so gehen die Beamten hier wirklich auf Streife. „Carmen“, die einzige Frau im Bunde, schenkt mir ihr Freundschaftsband und kann sich kaum aus meiner Umarmung lösen. Es ist eine rührende Szene, die mehr sagt, als tausend Worte.

Der bevorstehende Tag wird schwierig. Zunächst fahre ich einem brutalen Anstieg entgegen. Ich bin körperlich und mental aus den vergangenen Tagen sehr erschöpft und muss meine allerletzten Kräfte mobilisieren. Abermals unterschätze ich die Strecke etwas und plane zu wenig Wasser ein. Hier gibt es kaum Dörfer und demnach auch keine Läden. Bei Einbruch der Dunkelheit erreiche ich schließlich „Guachochi“ und finde eine günstige Bleibe.

Eine Pause habe ich mir nun mehr als verdient!!!

Den ersten Tag lasse ich ruhig angehen und kümmere mich ausschließlich um das Ausdrucken aller Fotos, die ich als Dankeschön an meine Gastgeber senden werde. Es ist immer fraglich, ob die Briefe tatsächlich ihren Empfänger erreichen, da es oftmals keine Straßen- und Hausnummern gibt, aber einen Versuch ist es mir wert. Da die Post am Samstag geschlossen hat, ich den Postboten durch Zufall jedoch persönlich kennen gelernt habe, treffe ich mich mit ihm wenig später vor dem Postamt und er nimmt meine Briefe in Empfang.

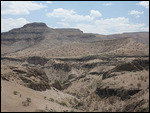

Anderntags fahre ich zur „Barranca de la Sinforosa“. Dieser Canyon gehört schon zum „Barranca del Cobre“, der berühmten Kupferschlucht, die in einigen Stellen sogar tiefer als der Grand Canyon in Arizona sein soll. Der Ausblick von der Aussichtsplattform ist wahrhaftig gigantisch und ich bin ganz alleine an diesem magischen Ort. Jährlich gegen Ende Juli findet genau hier der Marathon „Ultramaratón de Los Cañones“ statt. Von Guachochi aus wird gestartet, dann geht es zumindest ein Mal, für einige sogar zwei Mal in den Canyon hinab. Die Strecken variieren von 65 km bis zu 100 km. Üblicherweise gewinnen jedes Jahr die Teilnehmer des indigenen Volkes der „Tarahumara“. Dabei treten sie gegen nationale Sportathleten an und tragen nur primitive Sandalen, die sogenannten „huaraches“, an ihren Füßen.

Für mich steht heute jedoch noch eine ganz andere Sportart auf dem Programm. Ich mache mich auf den Weg zum Pferderennen nach „Cieneguitas“. Statt um 12 Uhr, wie auf dem Programm angegeben, wird erst um 14 Uhr gestartet. Ich warte derweil unter einem kleinen Baum an der Rennstrecke, denn die Hitze ist nahezu unerträglich. Zu Beginn ist das Rennen spärlich besucht, doch mit dem fortschreitenden Nachmittag treffen immer mehr Zuschauer ein. Die Rennen sind so ausgelegt, dass die unerfahrenen Pferde und jungen Reiter zuerst starten. Die Professionalität steigt somit mit jedem Pferd an. Daher sehe ich am Anfang auch Reiter ohne jegliche Ausrüstung, meist junge Burschen, später sind Reiter und Pferd gut ausgestattet. Die Getränke- und Verpflegungsstände sind in Hochbetrieb. Doch das meiste Geld fließt in Form von Wetten. Auf das letzte Pferd werden 150.000 mexikanische Pesos gesetzt (ca. 9500 Euro).

Die Zuschauer sind gnadenlos in zwei Gruppen zu trennen. Die Pferdeinhaber und Wettteilnehmer tragen schicke Cowboy-Boots, karierte Hemden, Jeans und einen Sombrero. Geschäftlich stehen sie in Gruppen beieinander und Geldscheine wechseln ihren Besitzer. Die andere Gruppe besteht aus den einheimischen Tarahumara-Kindern. Grüppchenweise durchstreifen auch sie das Gelände und halten dabei wachsam nach achtlos weggeworfenen Blechdosen Ausschau, die sie dann schnell in ihren großen Plastiktaschen verschwinden lassen. Die Großen passen dabei auf die Kleinen auf, wobei das Alter zwischen 2-12 Jahren variiert. Was auf den naiven Betrachter wie ein Spiel aussieht, ist in Wahrheit purer Überlebenskampf. Die gesammelten Dosen werden die Kinder später an ihre Eltern abgeben und diese lösen sie dann in Pfandgeld ein. Ich kann nur hoffen, dass von diesem Geld kein Alkohol sondern Lebensmittel und Kleidung gekauft wird.

Vor dem letzten Rennen steigt die Spannung deutlich an. Der Platz wird extra noch einmal mit dem Traktor abgezogen, um für gleiche Rennbedingungen zu sorgen. Die Pferde schießen aus ihren Boxen und schon bald ist für Jeden klar, dass das Heimpferd mit großem Abstand verlieren wird. Ich warte das Zielfoto und die Bekanntgabe der offiziellen Niederlage nicht mehr ab und mache mich wortwörtlich „aus dem Staube“. Beim letzten Rennen vor einem Monat hat es hier im Anschluss eine Schießerei gegeben. Ein 18jähriger Mann verlor dabei sein Leben. Die Veranstalter warben daher dieses Mal mit „100 % familiar“ (100 % familienfreundlich) auf ihren Plakaten, doch der große Besucheranstrom blieb aus. Das Eingangstor wird von schwerbewaffneten Polizisten gesichert, die einen nahezu erschrockenen und verblüfften Eindruck machten, als ich am Mittag eine Eintrittskarte kaufte. Natürlich war ich heute der einzige Tourist.